为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,追寻红色记忆、汲取奋进力量的征程。景德镇学院陶瓷美术与设计艺术学院“昌”响非遗,赣鄱韵律实践服务团在辅导员占梦婷老师的带领下开启了一场意义非凡的红色走读之旅。南昌小平小道纪念馆,成为了此次行程中承载厚重历史与伟大精神的首站,实践团成员们怀揣着敬仰与期待,踏上了这片充满故事与精神的土地,在小平小道上与历史对话,在纪念馆中聆听思想回响。

小道见证大思想,足迹镌刻为民情

当天,实践服务团怀着崇敬之心奔赴小平小道纪念馆。这里曾是邓小平同志1969至1973年劳动生活的地方,当我们踏上这条被岁月打磨的小道,两旁的樟树郁郁葱葱,阳光透过枝叶洒下的光斑,仿佛在无声诉说着那位老人“身处逆境而不坠青云之志”的坚守,红色的记忆瞬间在眼前鲜活起来。一条蜿蜒的土路见证了中国改革开放思想的萌芽。

实践感悟砺初心,青春奋进担使命

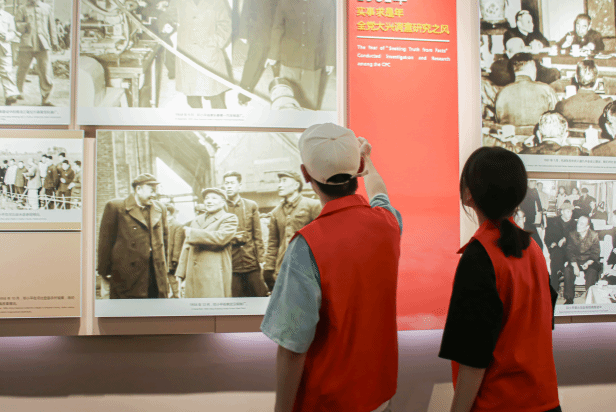

走进纪念馆展厅,泛黄的手稿、磨损的农具、复原的居住场景,每一件文物都是一段鲜活的历史注脚。队员们跟随讲解员的脚步,凝视着锈迹斑斑的劳动工具、简朴的起居室,仿佛穿越时空,触摸到一代伟人在艰难岁月中仍心系家国的赤子情怀。墙上“贫穷不是社会主义”的铿锵话语,至今回荡着震彻时代的力量。我们驻足在邓小平同志当年使用过的旧书桌前,听讲解员讲述他在艰难环境中坚持读书、整理材料的故事;在“小平小道”实景模型前,追溯他每天往返工厂与住处的足迹,想象着他在行走中思考中国发展方向的模样。“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫”“发展才是硬道理”,这些改变中国命运的思想,正是在这样的坚守与思考中萌芽。那一刻,我们深刻理解到,红色不仅是历史的底色,更是无数先辈用信念与行动铸就的精神丰碑,它让我们懂得,越是艰难的时刻,越要守住心中的信仰与方向。

透过馆内珍贵的历史照片和实物陈列,无声却有力地诉说着邓小平同志始终心系人民群众。他经常与沿途的农民亲切交谈,耐心倾听他们的生活状况和需求。这种深厚的为民情怀,生动诠释了什么是真正的“人民公仆”,也让每一位参观者深刻领悟到,伟大领袖与人民群众之间那血浓于水的紧密联系。实践服务团仿佛能感受到邓小平同志“解放思想、实事求是”的宝贵精神在空气中流淌。

走读感悟启新程,红色基因永传承

此次红色走读,如同一场深刻的精神洗礼,让实践团的每一位成员都收获颇丰。大家不仅对邓小平同志的崇高品格和伟大贡献有了更为深入的理解,更真切地感受到了红色文化的深厚底蕴和时代价值。实践服务团的成员们纷纷表示,要将此次红色走读中获得的思想启迪转化为实际行动。在非遗文化的保护与传承道路上,以更加饱满的热情、更加坚定的信念,肩负起时代赋予的使命。让红色基因在新时代的非遗传承中,焕发出更加璀璨的光芒,成为推动文化创新发展的强大动力。

(编辑|尹姝珍 一审一校|王锦瑶 二审二校|胡文毅 三审三校|陈后辉)

本站不再支持您的浏览器,请使用360浏览器8及以上(极速模式)、IE11及以上、Chrome5、Safari6、Firefox 3.6及以上、 Opera 10.5及以上浏览器观看。请升级您的浏览器到更高的版本以获得更好的观看效果。