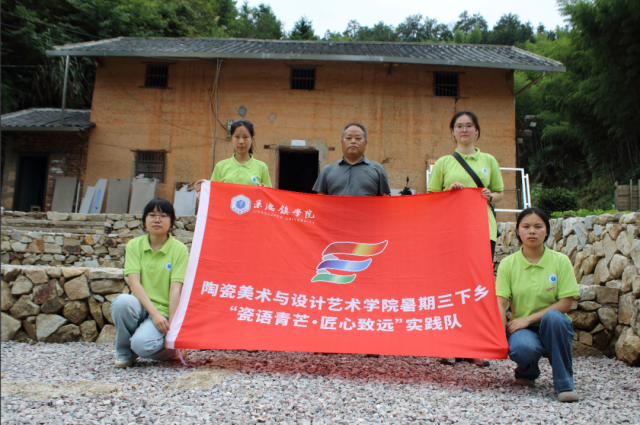

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于文化和自然遗产保护传承利用工作的重要讲话精神,6月25日至7月15日,景德镇学院陶瓷美术与设计艺术学院“瓷语青芒·匠心致远”实践队在景德镇开展非遗文化调研,深入三宝村、御窑厂国家考古遗址公园、瑶里镇及蛟潭镇等景德镇重要瓷业遗址保护区开展暑期三下乡实践活动,以青春脚步丈量瓷都历史,用青年视角探寻陶瓷文化的当代传承。

山林寻踪:文化遗存探瓷源

三下乡团队首先前往景德镇申遗的核心原料区域——浮梁县高岭瓷土矿遗址、蛟潭窑柴燃料产区与长岭瓷石矿遗址,三者分别以“土”“火”元素,共同构筑起景德镇手工制瓷业的完整产业链。

高岭土是景德镇制瓷历史上最重要的瓷土原料之一。它的出现使得景德镇瓷器从一元配方走向二元配方,瓷石加高岭土的应用,完成了瓷质材料学的革命性变化,从低温瓷到高温瓷的变化。德国地质学家李希霍芬1869年来到东埠,深入了解高岭土工艺后,将其命名并传播至欧美地质学界,使“高岭土”之名享誉世界。探访过程中,团队队员认真观察遗址中多处露采矿坑遗迹和矿洞遗迹,村史馆中仔细学习了解历史上高岭土产业从开采到加工、运输的全过程。东埠码头遗迹是遗址旁紧靠的唯一一个水运码头。9座码头整齐排列,生产码头曾将大量高岭土顺流运往景德镇,生活码头则承载着各地物资的往来。从矿洞深处开采的高岭土,经昌江水系运至景德镇,支撑起千年窑火。

长明大午坑明矿遗址是瑶里重要的瓷石矿区,也是景德镇瓷业发展的重要原料产区之一。其开采年代最晚为清代中期,全长有1500米,宽度达到5至8米,它是在地质裂隙中生成的一个瓷石矿脉,瓷石矿产蕴藏量非常大。队员们深入瑶里长明村小坞里,重走矿工古道,聆听长明村党支部书记黄海发讲述祖辈“挖矿石、背瓷土、烧龙窑”的艰辛往事。在沿途的水碓遗址中,其木质轮轴还保留着古代碎矿作业的痕迹。青石板上被岁月磨蚀的辙痕、木质轮轴遗迹都无声诉说着古代矿工为景德镇陶瓷历史文化付出的艰辛劳动。

蛟潭镇是明清时期供应镇区优质窑柴产地,包括以礼芳村为中心的窑柴生产片区、从产区至建溪港的窑柴产运水系及设施,是景德镇瓷业文化遗产重要的燃料产区。队员们在当地工作人员曹钦灵、赵芮的带领下重走窑柴山路,探寻礼芳古街,游览当地博物馆。工作人员从当地窑柴山林的地理环境,窑柴的种类、种植采伐工艺,到其在景德镇制瓷历史中扮演的关键角色进行了细致的讲解,在窑柴山林间,队员们不仅感受到了古人为了瓷业的生产,为了瓷器烧制的燃料而作出的努力,更加深入地理解了蛟潭窑柴燃料产区遗产价值。

瓷史寻踪:博物馆里寻脉络

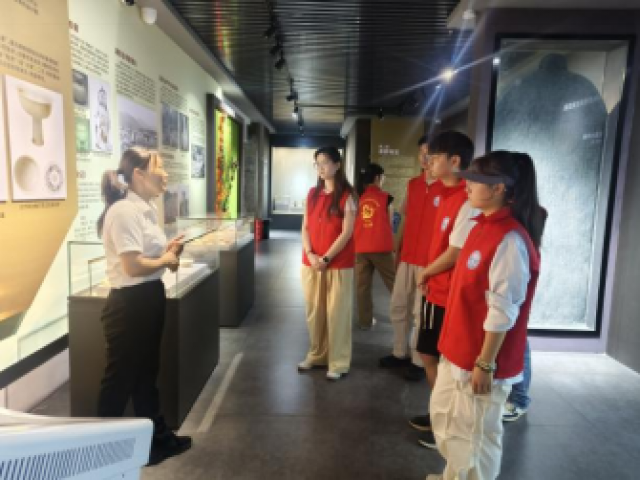

三下乡团队前往景德镇浮梁县博物馆、景德镇御窑博物馆和景德镇陶瓷大学古陶瓷研究所进行参观,开启一场“瓷史寻踪“的旅程,学习古代陶瓷制作工艺。

在浮梁县博物馆,工作人员热心接待了团队成员。从浮梁县的地理环境到唐宋时期陶瓷的起源,从五品浮梁古县衙的历史意义到浮梁茶叶文化,讲解员一一进行讲述。成员们不仅了解茶叶制作工序、采茶流程、茶叶包装,更了解了浮梁县内陶瓷的起源和发展历史。

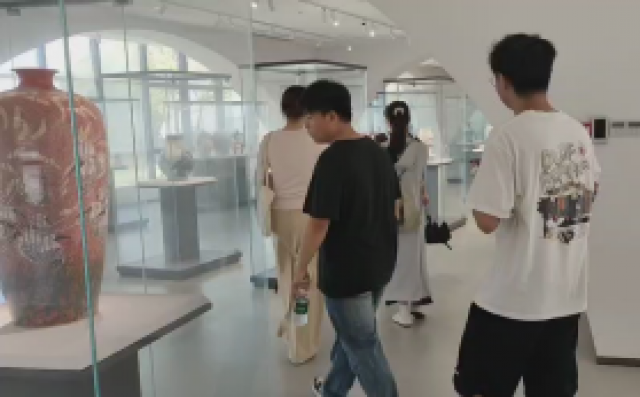

在御窑遗址公园,讲解员细致讲述陶冶成器七十二道工序的每个工序,从不同时代陶瓷装饰的成型技法,装饰绘画手法,到瓷器装烧方式的不同,烧制过程中松木配比、投柴节奏等。团队队员们仔细观察着一处处遗址,认真学习每一件古代陶瓷背后的工艺革新与审美演变,在青瓷彩釉间感受陶瓷文化的千年风采,在窑业遗址与文献史料间领略陶瓷历史的千年脉络。在调研过程中,团队成员深切理解了习近平总书记强调的“文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源”的深刻内涵。明清御瓷的精妙,不仅在成品的华美,更在从制坯到出窑的每道工序里,藏着古人与水火对话的哲学。

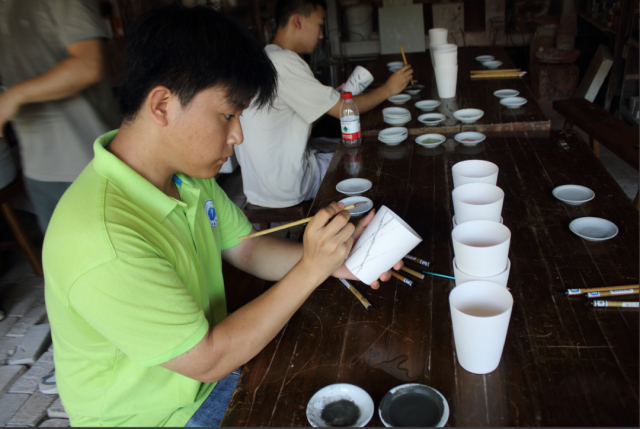

在景德镇陶瓷大学古陶瓷研究所,队员们参加科普开放日活动,参观研究所琢器坊、柴窑等特色场所。景德镇陶瓷大学古陶瓷研究中心主任李其江老师给团队成员进行景德镇古陶瓷的科普讲解,并实地实验演示古陶瓷鉴定、古陶瓷修复的方法和技巧。现场元青花和釉上彩非遗传承人进行了技艺示范展示古陶瓷传统工艺技法。团队队员们通过学习和亲身体验,更细致地了解到古陶瓷的制作过程、鉴别方法、修复技艺和文化内涵,对古陶瓷科技研究也有了更深刻地认识。

瓷韵传承:匠心传承展新彩

三下乡团队前往三宝村“青雕希琢”陶艺馆与名坊园的“景德镇非物质文化遗产保护协会基地”,系统调研学习景德镇非遗保护的创新实践成果,访谈非遗传承人了解传统技艺传承现状。

在三宝村“青雕希琢”陶瓷艺术馆,团队成员有幸访问青花分水非遗传承人徐青老师,零距离观摩老师演示“一器万笔”的绘画技艺,认真聆听他对传统青花绘画技法的学习体会以及个人青花艺术创作的哲理。徐老师表示对于传统陶瓷绘画技法的传承,我们当代青年艺术家在深入学习的同时,更需保持打破程式的勇气;尊古而不泥古,创新而不忘古才是新时代非遗传承的最好的方式。

坐落在名坊园内的景德镇非物质文化遗产保护协会基地,汇聚了众多知名陶瓷工坊与大师工作室的名坊园内,是景德镇市系统性地保护、传承、研究和推广当地丰富陶瓷非物质文化遗产的核心机构。在这里,团队成员们通过实地参观、观看影像资料、与工作人员深入交流,系统了解了协会在推动景德镇陶瓷非遗保护方面所扮演的关键角色,重点学习了协会在核心技艺保护策略如数字化存档、活态传承等,以及创新型人才培养机制如研培计划、校企合作、青年传承人扶持等方面的具体实践与宝贵经验。这次探访极大地拓宽了队员们对非遗保护系统性工作的认知视野。

从瓷石遗址到山林窑柴,从考古现场到现代工坊,从陶瓷修复师到制瓷匠人对话,“瓷语青芒・匠心致远” 实践队用脚步丈量景德镇非遗保护的立体图景。此次调研不仅为“非遗活态传承”积累了一手资料,更让青年学子在瓷土与窑火的故事中,深刻体悟“两个结合”在传统文化领域的生动实践。后续团队将聚焦调研成果进行转化,让千年瓷韵在新时代焕发更明亮的光芒。

(编辑|施欣怡 一审一校|尹姝珍 二审二校|胡文毅 三审三校|陈后辉)